波新聞─文浩良/香港

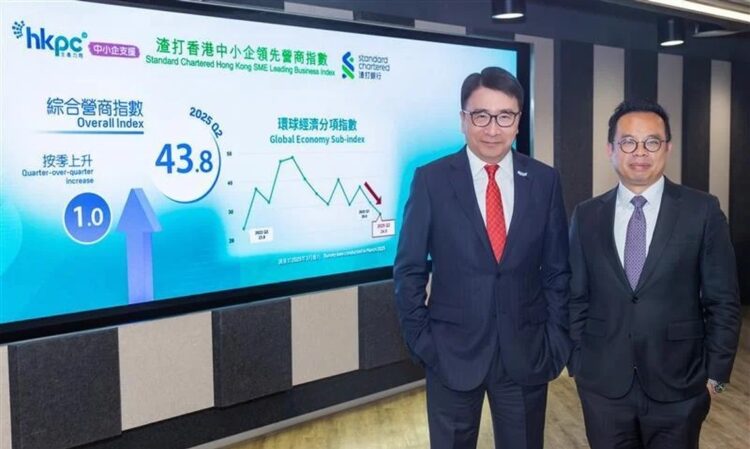

香港生產力促進局今日公布2025年第二季「渣打香港中小企領先營商指數」(簡稱「渣打中小企指數」),顯示指數輕微上升1.0至43.8,整體維持於近季相若水平,反映在全球經濟不確定性持續下,香港中小企的營商信心依然偏向保守。

五大分項指數中,有三項錄得升幅,包括「營業狀況」(升3.7至41.6)、「盈利表現」(升3.6至39.1)及「投資意向」(微升0.3至49.9);但「環球經濟」及「招聘意向」分項則錄得下跌,分別下滑4.7及0.1,顯示外圍經濟壓力仍大。

其中,「環球經濟」分項跌至24.9,逼近2022年第二季的低位,尤其「進出口貿易及批發業」、「製造業」與「專業及商用服務業」表現最弱,分別回落8.1、7.9及7.8,幾近2021年首季水準。

按行業比較,11個行業中「金融及保險業」指數升幅最大(52.7,+6.6);相對地,「資訊及通訊業」、「地產業」及「住宿及膳食服務業」則錄得明顯跌幅,反映行業間表現分化。

儘管中小企信心未見大幅回暖,但投資意欲穩定,94%受訪企業表示會維持或增加投資,主力項目為「線上市場推廣」、「電子商務或數位科技相關培訓」、「資訊科技系統」、「研發」及「員工培訓」。

成本壓力方面,中小企普遍預期成本升幅有所放緩。54%企業預計原材料成本上升(較上季減3個百分點),計劃加薪者比例亦下降至20%。僅17%中小企表示將上調商品或服務價格,反映轉嫁成本的意願不高。

生產力局首席技術總監張梓昌博士指出,美國持續加徵關稅及貿易政策走向不明,加重港企對外圍環境的憂慮。不過,面對挑戰,企業也積極尋求轉型,提升數位化程度,以電子商務為主導,開拓更廣市場,以緩和外部衝擊。

渣打銀行大中華及北亞區高級經濟師劉健恒則表示,儘管面對特朗普四月提出的新一輪關稅政策,中小企仍展現一定應變能力,「營業狀況」與「盈利表現」的回升反映了這種韌性。不過,內需仍未足以支撐整體經濟,「零售」及「建造業」持續低迷,反映政策支援仍是關鍵。

今季調查亦探討中小企的應變部署。面對不確定的貿易環境,78%受訪企業計劃未來一年展開發展項目,以「增加本地客源」(47%)及「提升AI及數位應用」(27%)為主。尤其製造業企業,有43%擬拓展其他市場,貿易及批發行業則偏向強化本地市場。

此外,有29%中小企計畫未來三年「出海」,較上季上升七個百分點,當中以內地(14%)與東盟(10%)為主要目標地區。張博士指出,中小企希望透過多元市場布局,分散風險,增強韌性。為支援中小企拓展海外,生產力局設立“The Cradle出海服務中心”,提供產品、技術、製造與管理的全方位出海服務。

這次指數調查於2025年3月進行,訪問了817家香港中小企。完整報告稍後可於生產力局網站下載(https://u.hkpc.org/scbi-hk)。

圖/香港生產力促進局首席技術總監張梓昌博士(左)及渣打銀行大中華及北亞區高級經濟師劉健恒先生(右)在2025年第二季“渣打香港中小企領先營商指數”新聞簡報會上公佈,本季綜合營商指數為43.8,當中“環球經濟”分項指數跌至接近2022年第二季度的水準。