波新聞—劉己玄/高雄

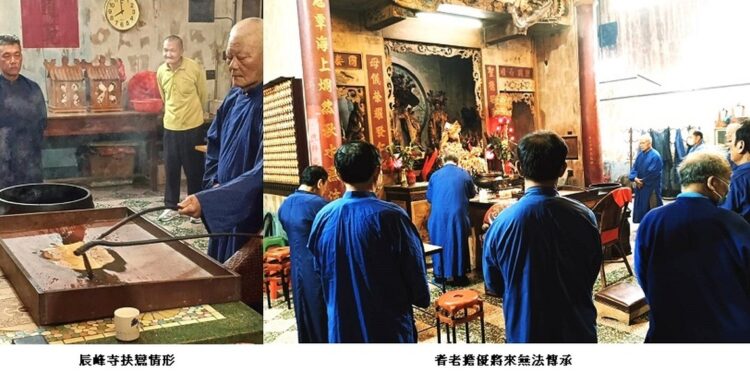

昨日在杉林區舉行的「第11屆大武壠歌舞文化節」,其中一項活動,在杉林上平「辰峰寺」展演「扶鸞」民俗活動。這項只有在客家廟宇傳達神佛神旨的文化,坊間極為罕見。

另外,在旗山區圓潭「福安庄」唯一客家聚落的「宣化堂」,也看得到「扶鸞」文化,且保留此一百年扶鸞儀式。最特殊的是,「宣化堂」的籤詩,是用手寫之後才印製。

據了解,幾年前,「宣化堂」曾因人員不足,而停止了好幾年的儀式練習。後經神明「指示」,恢復練習儀事,新舊鸞生始能交接。傳承此一百年儀式,目前不致消失不見!

據了解,鸞堂在旗山講閩南話地區,很少見,主要存在於客家聚落,空間內多數以教化的詩詞、來生的畫面,甚至地獄的插畫,形成教化人向善的宗教空間。

據當地耆老也說,「扶鸞」文化,由旗山區「宣化堂」、美濃區「廣善堂」、杉林區「樂善堂」三個據點,再拓及美濃區龍肚、六龜區新威等聚落,形成區域內的鸞堂信仰體系。

宣化堂除「扶鸞問事」外,每年正月十五日,全庄都會舉辦鬧元宵,也是難得一見的民俗。

耆老表示,宣化堂扶鸞問事,已延續近百年,早期醫療不發達,庄民病痛,求助無門,便會到宣化堂「請示」,祈求神明協助。儘管現在科學昌明,宣化堂仍舊扮演聚落信仰中心,成為庄民們心靈寄託。

隨著老一輩鸞生逐漸凋零,據悉,目前扶鸞問事次數已漸漸減少,考量到傳統宗教儀式傳承,宣化堂曾嘗試培養新接班人,然而,受到年輕人紛紛離開聚落出外工作影響,面臨後繼無人窘境。

耆老說,扶鸞的鸞筆,必須是柳木加桃木製成,才能傳達神旨。鸞生也須經過一定的訓練,才能看懂降旨所寫的文字。

但耆老們還是存在擔憂,如果後繼無人,「扶鸞」這項傳統宗教文化,恐會隨著時光,慢慢消失。

圖/廖明松提供